家长很迷茫?专家来帮忙

——疫情下的留学趋势与选择

疫情给国际交流带来重重阻碍,签证收缩、考试取消,都为时下学子是否选择国际教育路线、如何应对突发的变数带来了迷茫与挑战。

护航计划联合上海青少年国际交流中心,在5月31日-7月4日,重磅策划后疫情时代国际化人才学业成长规划系列讲座,把握信息渠道来源,云集专家大咖资源,解读国际形势变局,协助家长和学生正确认识现状,走出迷茫困局,理性应对影响,合理规划求学成长之路。课程将在护航计划线上课程平台持续推出。

在6月5日的讲座中,中国教育在线总编辑、教育改革与治理研究专家陈志文就《疫情下的留学趋势与选择》一题展开了一场精彩的论述,听众纷纷用“精彩绝伦”“接地气”“长知识”形容听后感,更有听众评论:“陈总编讲得很好,贴合实际,家长最关心的问题全抓住了。”

究竟陈总编切中了家长的哪些脉穴,让大家听得如此投入并有所收获?接下来盘点一下精彩要点。(篇幅有限,精彩内容不能尽述,文末扫描二维码收看讲座回放,相关观点请与讲座视频配合查看。)

疫情对留学的影响及专家建议

从两个层面分析疫情对留学带来的影响:

宏观上,疫情让原已增长乏力的留学趋势提前进入拐点。

微观上,当前政策对个人申学不似想象中那样艰难。

宏观趋势分析:

疫情前:出国留学山顶将至、拐点将现,发展后劲乏力。

美国:赴美留学增长率和绝对增长人数已持续10年下降,申美研究生人数连续负增长,美国留学增长乏力,即将见顶。

英国:有人说赴美留学环境恶化使赴英留学暴涨,但仔细分析,此次增长总量未超过2万人,相较已趋于停滞的增长趋势显得突出,而绝对数量有限。

加拿大:与美国趋势相似,近年赴加留学增长比例和绝对人数都呈现下滑趋势,处于近10年最低点。

究其原因,陈总编给出了三点分析:1.留学常态化,镀金价值下降,低投入产出比使得一部分人打消留学念头;2.源于出国意味着受罪的观念,00后、05后留学意愿低;3.国内高等教育发展,学位扩招,使得因考不上大学而留学的人数减少。

疫情带来的影响可能是短暂的,但如果疫情之前趋势已呈上升疲软,那么疫情的发生必将造成拐点的提前到来。因此,对于疫情后的留学发展趋势,陈总编作如下判断:

疫情后:加速衰变,梯形变三角形。

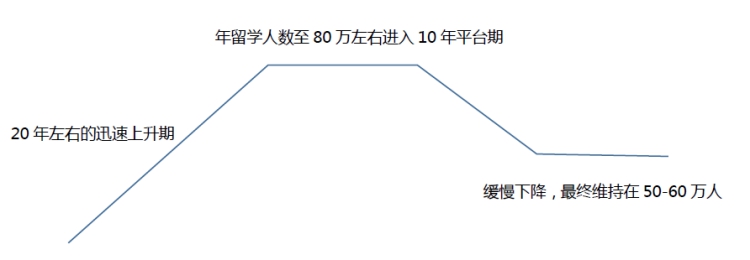

以国际留学趋势模型为参照,预测中国的留学趋势大致是这样一个发展模型:

但疫情发生后,留学环境迅速恶化,加之疫情使得中国家长的经济状况受到影响,中国学生的留学意愿进一步缩减。这让“山顶”提前到来,平台期不再,短期内人数将快速下降——梯形的发展轨迹转变为三角型。

但总体说来,未来出国留学的人数总量还会徘徊在60-70万人,至少不低于50万。

对疫情后的留学趋势,陈总编还作出五点推测:1.中小学生的留学意愿显著下降;2.本科生留学意愿小幅缩减;3.源于就业压力,研究生短期可能出现反向增长;4.留学趋向进一步多元化,日本有望成为留学明星国家,德国留学人数也有可能增加;5.更多人选择国内的国际学校和合作办学项目。

疫情对个人的影响分析:

疫情导致录取更容易。为保证报到率,今年学校都放宽了录取标准,预计明年形势依然如此。只是名校依然难进,一般学校能感受到利好。

在校成绩(GPA)和面试的权重增加。今年很多考试都被取消,但也不必焦虑,GPA会前所未有地被放大,各校可能加大面试在录取中的份量。

今年拿到offer的要不要去?经过判断,今年北美学校会在线下正常开课,但同时也允许不返校的学生在线上修课;欧洲以线下开课为主。要不要去,能不能去,大家自己考虑,也不必过于放大风险。

美国会不会拒绝中国学生?5月29日美国白宫针对中国留学生发布的禁令引发舆论热潮。6月2日美国国务院紧急召开新闻发布会强调,继续欢迎中国留学生。中国留学生为美国带来巨大的贸易顺差,大规模拒签是不可能的。

在目前复杂背景下我们还要不要出国留学?这一点很难给出个性化建议,原则上讲,在经济条件允许的情况下积极建议学子们走出去看一看。不为镀金,而是对世界的认知以及对自身的定位。出国时间以研究生阶段为最好,本科也可以,但是坚决不赞同中小学阶段出国,留学废停率极高。建议家长,等到本科以后再送孩子出国深造。

如何进入一所好大学

也许全世界很难找出第二个民族同我们一样,砸锅卖铁也要让孩子得到最好的教育。为了帮助家长尽可能把孩子送入更好的学校,陈总编重点就美国大学招生制度,特别是国内家长存在的误区和业内存在的陷阱作出详细解读,这里为大家摘录要点。

英国是流水线,美国是技术工

英国同中国更接近,分数基本决定了上什么样的学校,申请英国的学校比较清晰明了,而申请美国的学校相对复杂。

美国大学录取的核心原理——除了学习好还有什么好?

美国现行申请审核制的来源——超一流学校多为私立学校,唯分数论使得学校招了很多学习好的孩子,未来多为中产阶层,而学校的财源主要靠社会捐赠,这种情形使学校陷入经济困顿。哈佛大学最早开始突破,在申请中加入家庭背景调查,经过几十年不断发展与完善,逐渐总结形成——从招“学习最好的学生”转变为招“未来更有前途的人”。

对美国大学录取的误解——不看成绩?

很多人说美国的大学不看成绩,看综合素质。陈总编强调,成绩永远是第一位的!对超一流大学,成绩是门槛。哈佛大学校长的确讲过哈佛不看成绩,但前提是大家都接近满分,无从选择,只能看成绩以外有什么突出特点或成就。而对于其他大学,核心指标就是成绩。

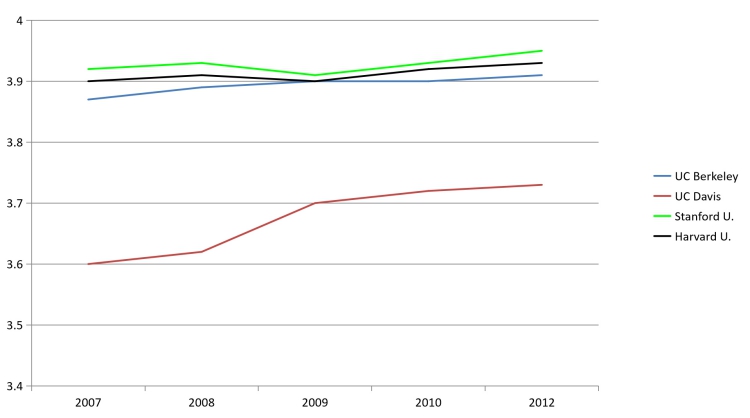

对成绩的误解——GPA不重要?

在各种成绩中,最重要的成绩是GPA,SAT和ACT是间接成绩,托福只是门槛成绩,提供AP成绩要谨慎!

成绩的核心是高中4年(中国是高中3年+初三)的在校成绩(GPA),SAT和ACT被很多人翻译成美国高考,这个翻译是错误的,它们的价值实际是验证GPA的含金量。

相对而言托福是最不重要的一个成绩,是语言能力的证明,比如学校要求托福100分,那你考120分并不比100分更有竞争优势。

AP是锦上添花的,用以证明“学有余力”。考不到5分不建议提供给申请的学校,否则可能反而会减分。

对“社会活动”的误解——不要被翻译限制了想象力

国内笼统地翻译为“社会活动”,其实不仅限于此。陈总编更倾向于称之为“一个人的特质”——区别于他人的地方,包括社会活动、特长、竞赛成绩、科技发明、顶尖体育大赛成绩等等。

此外,社会活动提交时一定要注意以下三点:1.易体现性,一张照片、一个证书、一个奖项都是易体现性;2.区别性,活动的设计上一定要有和别人不一样的地方;3.尽早规划,到高二高三才参与的社会活动和在初中就参与的完全不一样。

常见招生陷阱——招生官

很多中介在宣传中拿哈佛招生官、耶鲁招生官做噱头。很遗憾,90%以上见到的都是招生宣传官,相当于一个公司的市场部门,他们的职能是去各个国家、学校宣传这所学校,而非参与招生的过程。即便真的见到招生官,其最大的作用是熟悉学校规则,进而为你提供建议利用规则,并不能决定是否录取你。

常见招生误区——面试

很多中介常说“面试官”,我们很容易用中国的思维想象美国的面试,而实际面试官就像个临时工。学校往往会雇佣一个校友,面试过程更多是为了发现你是否存在问题或作假,所以面试官在很大程度上并不决定能否录取你。如果他推荐你,对学校来说相当于最信任的一封推荐信;而一旦发现你作假的地方,则“一招毙命”。

选择专业的建议

原则上推荐STEM专业。全世界更需要的是理工科人才,理工科毕业的孩子更容易找到工作。

另外,专业选择不用太纠结,美国转换专业很方便,未来还有机会调整。调整余地大的专业有数学和统计学等。

陈总编在总结中强调,世界格局大变,疫情背后带来的是整个世界发展的分水岭。中国发展面临诸多国际挑战,我们要用学业武装好自己。

(扫描二维码,收看讲座视频)

京公网安备11010102001856号

京公网安备11010102001856号